《陳澤民琵琶文論集》(下文簡稱《文論集》) 是中央音樂學院琵琶研究專家、教育家、演奏家陳澤民先生(1930- )的文論專著,於2013年6月由中央音樂學院出版社出版。陳澤民先生於2020年獲中國民族管弦學會等機構評選為「傑出民樂理論評論家」之一。

「這本文集是陳澤民先生三十餘年來所撰寫文章的總集」(見王次炤〈為《陳澤民琵琶文論集》作序〉一文)。《文論集》在2013年6月第1版印刷時只印了1000冊,到2025年3月出版第2次印刷本,前後已歷12年。我在偶然機會下得悉有這本專著,拜讀了2025年第2次印刷的版本。我相信在這12年間,任何愛好琵琶藝術的讀者,讀了陳先生的專著後,都必然會被書中豐富的內容深深吸引。我認為《文論集》的內容主要有這六個「亮點」:一、功底深厚的專業見識,二、嚴謹仔細的分析研究,三、親身經歷的人物記敘,四、論據明確的是非評議,五、珍貴文獻的整理分享,六、謙和厚積的處事態度。陳先生這本《文論集》,令我這個業餘琵琶愛好者和讀者收獲良多,深受教益!我將會就上述「亮點」另文寫一點讀後感想。

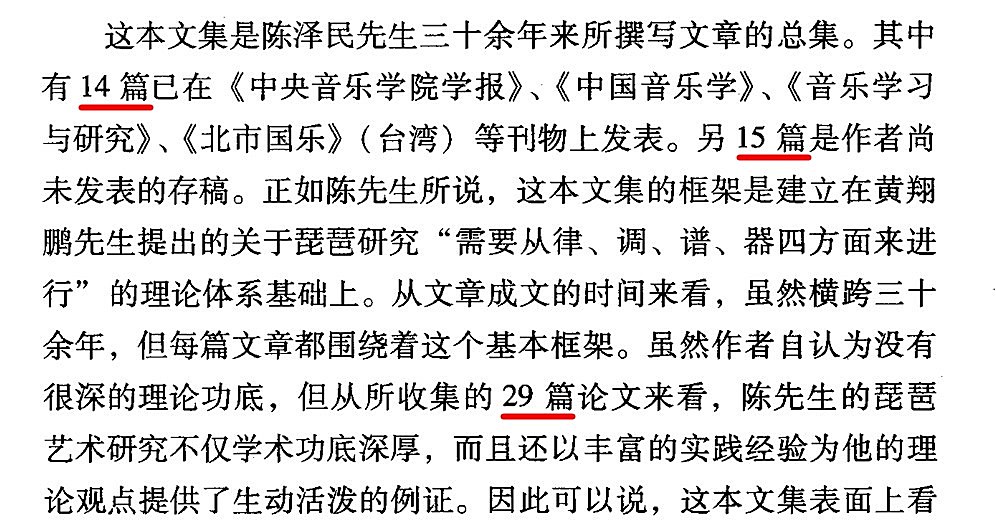

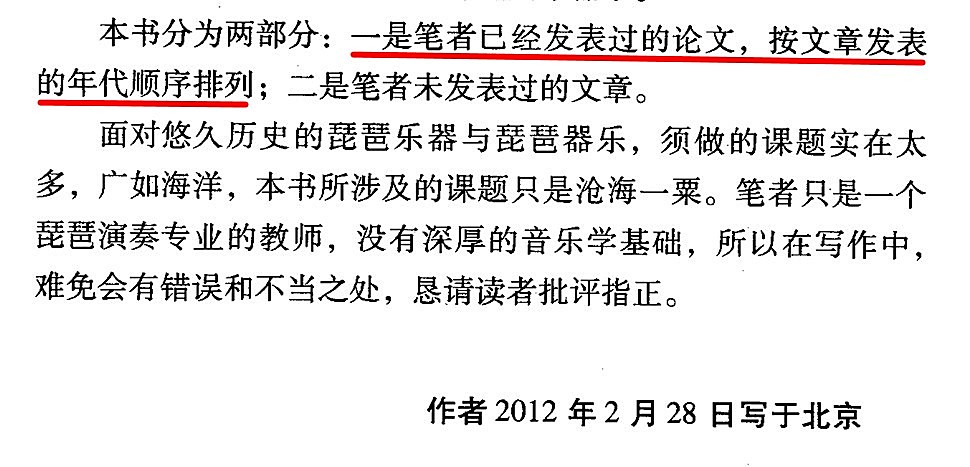

現在這第一篇感想網誌是要談談《文論集》的編輯校訂問題。先從所收錄文章的數目和排列順序說起。王次炤先生的序文中說:

另外,陳澤民先生的〈前言〉說:

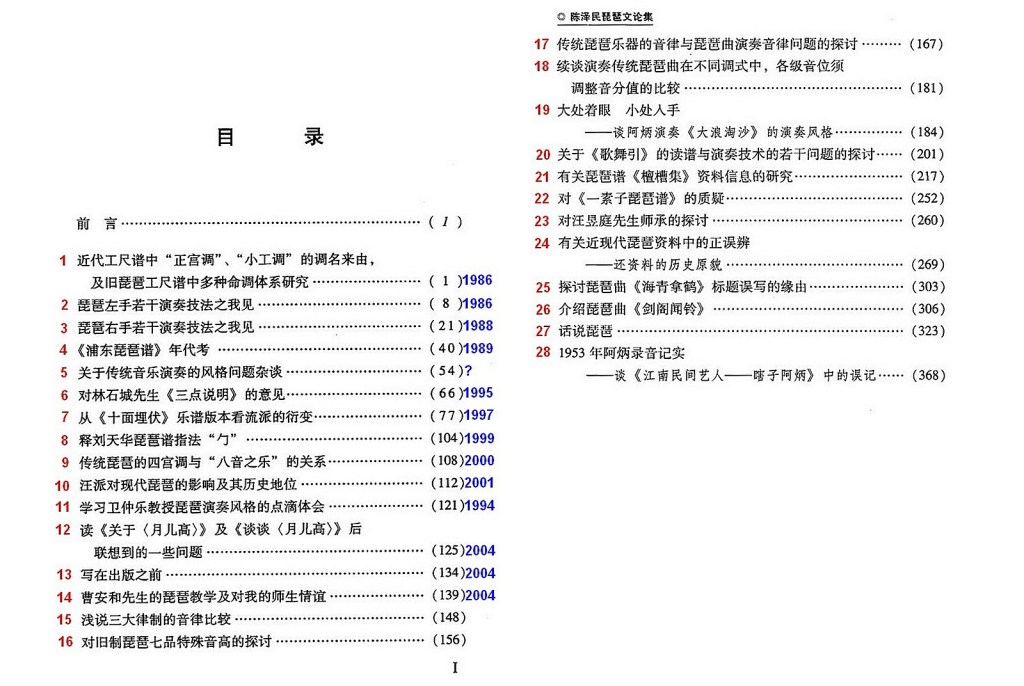

但是,從目錄和書中實際收錄的論文看,均與上述兩說法不符:《文論集》只收錄了28篇論文,不是王序說的29篇;14篇已發表的論文也不完全按發表時序排列,當中第5篇漏了年份,第11篇(1994年)應在第6篇(1995年)之前,明顯順序有誤。至於序中所說「另15篇是作者尚未發表的存稿」,刊出的只有14篇(見下圖目錄,論文左方紅色數字及右方藍色年份是我為方便討論添加的)。

為甚麼會出現這種不相符的問題呢?實際情況不得而知,有可能是《文論集》最初真的是收錄了29篇論文,但稍後抽起了一篇尚未發表的存稿而王序未有相應修改,也有可能是王序錯記論文的數量。至於14篇論文排列順序有誤和漏記年份(第5篇),則或許是編輯排序的錯漏。

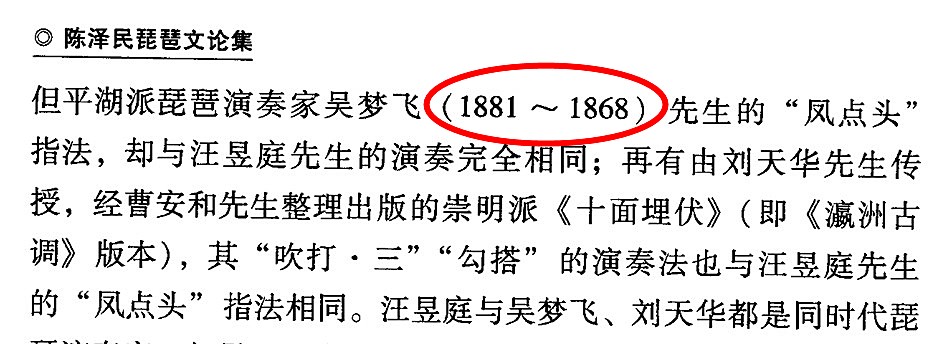

上面的錯漏可說「無傷大雅」,可是當我看到以下兩個有關吳夢飛和《華氏譜》的年份標記時,不禁目瞪口呆,以為是自己眼花了:

這段文字見於〈汪派對現代琵琶的影響及其歷史地位〉一文的「結束語」部分(頁120)。吳夢飛的卒年明顯標錯了,卒年(1868)竟在生年(1881)之前,絕不可能。這篇論文原刊於台灣《北市國樂》第171期2001年8月。我手頭沒有《北市國樂》的資料,因此不知道是《文論集》照錄原刊排版的錯誤還是原刊沒錯而《文論集》重排轉載時出錯。陳澤民先生在《文論集》〈有關近現代琵琶資料中的正誤辨〉一文中的第四節指出「吳夢飛的誕生年代應該是1881年」(頁272),在第五節中寫道:「……在平湖派琵琶演演奏家吳夢飛(1881-1968) 先生演奏的《十面埋伏》中……。」(頁274) 可知吳氏卒年是1968年,絕不可能是1868年。

至於華氏譜的出版年代,《文論集》〈探討琵琶曲《海青拿鶴》標題誤寫的緣由〉一文擘頭第一句(頁303) 說:

《華氏譜》現存有三個版本,先後出版於1819、1876和1924年。上文第一句說「1918年出版的《琵琶譜》……」是明顯的錯誤。這篇論文原刊於台灣《繞樑》實驗國樂團雙月刊第26期2004年3月。我找不到原刊查證,因此跟上面的例子一樣,不知道是《文論集》照錄原刊排版的錯誤還是原刊沒錯而《文論集》轉錄時出錯(另外,上引第二行把《華氏譜》的「譜」字誤植為「潛」字,是涉及專有名詞的錯誤)。專業知識深湛而且治學嚴謹的陳澤民先生,不可能出現這種「低級錯誤」。他在《文論集》另一篇論文中曾明確指出賴秀綢和陳正生兩位作者把《華氏譜》的出版年「都誤寫為1918年」(頁125),並細加辨正:

據此,有理由推斷,前錄陳澤民先生論文首句的「1918年……」(應是1819年),不可能是出自陳先生的誤寫,很可能是《文論集》編校者的疏誤。

正由於以上兩個有關年份明顯錯誤的例子,令我在繼續閱讀《文論集》時,不期然而然地特別細心留意行文用字和徵引資料等等。如此一讀起來,竟陸續發現這本《文論集》不少各種類別的編排校訂錯漏。出於對陳澤民先生的尊重,我深感這些錯漏如不加以訂正,實在是對治學認真、細緻、嚴謹的陳澤民先生的不敬!《文論集》2013年6月首版,2025年3月第2次印刷,兩版內容頁碼完全一樣,首版的各種顯而易見的編校疏誤歷時12年未作修正卻重印出版,殊為輕率。因此,後文我將把自己閱讀時發現的錯漏分類舉例說明,希望出版社注意改正。在此,我要再次鄭重強調:我指出《文論集》的編校疏誤,絕非故意挑剔,而是出於對陳澤民先生的尊敬之情,不忍看見諸多校訂錯漏損削了陳先生三十多年來寫作治學的功勞和《文論集》的學術傳世價值,期望出版社能及時刊印修訂版,造福後人。