現在以《文論集》中的個別篇章為例,舉出一些編排校對的疏誤和相關疑問。最後附字詞勘誤表,供出版社修訂參考。

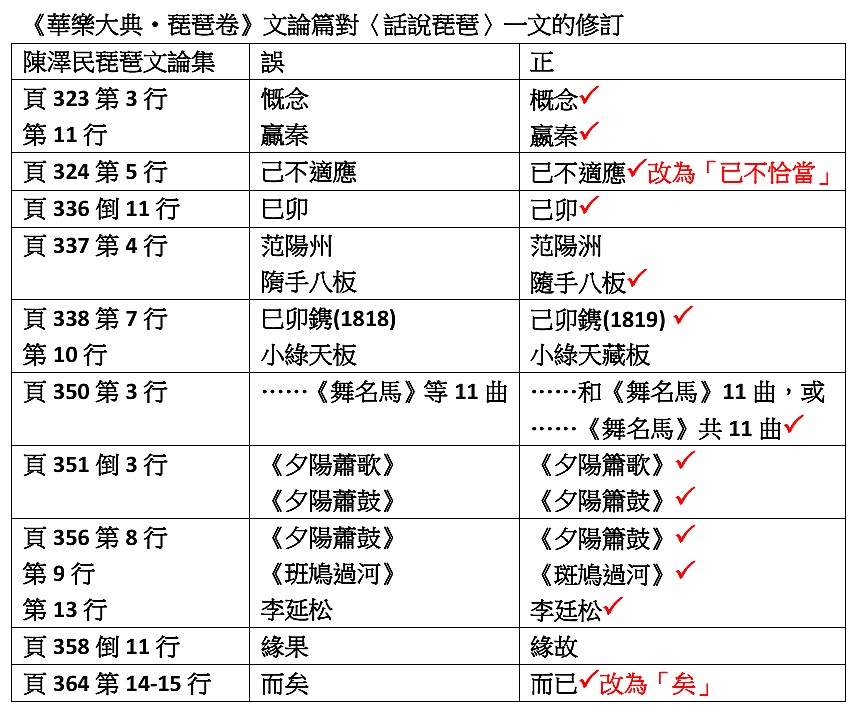

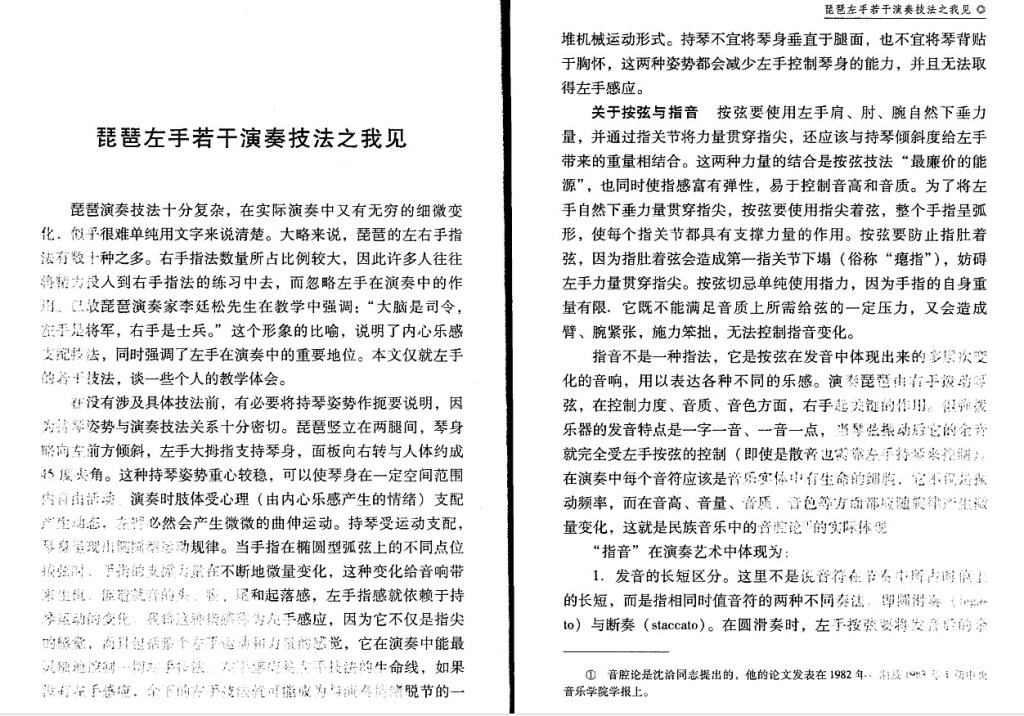

1 在〈琵琶左手若干演奏技法之我見〉一文(頁9)的腳注中,沈洽的論文名稱和出處資料有缺漏。寒方按:下面截圖中1982年的期數殘缺不清,似為4字。我查看了另一本2025年第2次印刷的《文論集》,情況一樣,可見這是出版印刷的問題。

寒方按:我從圖書館借來2013年6月首版的《文論集》,翻到此頁,見到的是:

第8頁左下半和第9頁右下半(就是第2次印刷版不清之處),都不知何故模糊不清。現從圖書館檢索沈洽的論文資訊做個補充:沈洽《音腔論》,《中央音樂學院學報》1982年第4期;《音腔論》(續),《中央音樂學院學報》1983年第1期。

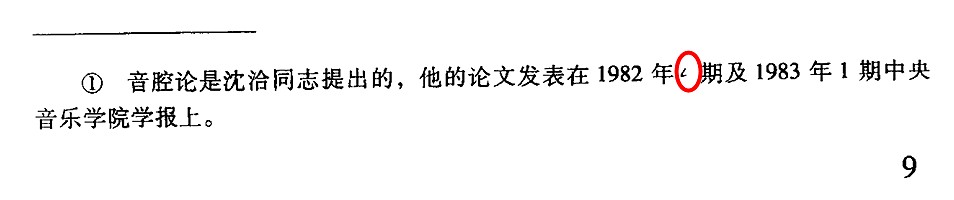

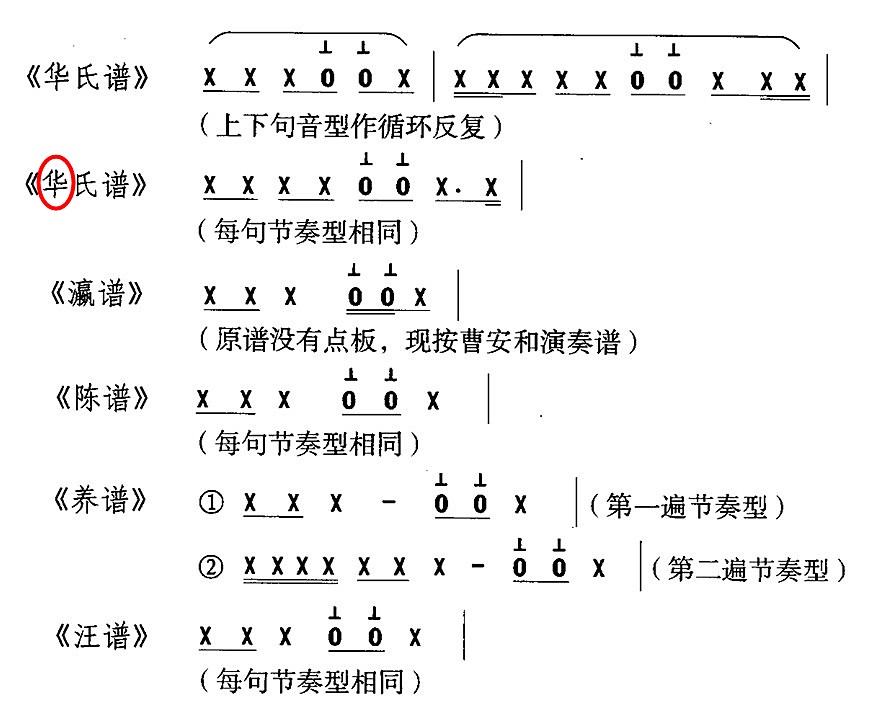

2 在〈從《十面埋伏》樂譜版本看流派的衍變〉一文(頁84)中,陳澤民先生以《十面埋伏》為例,採用《華氏譜》、《李氏譜》、《瀛洲古調》、《養正軒琵琶譜》、《陳子敬傳譜》和《汪昱庭傳抄譜》六種樂譜版本來研究流派的變遷。第(四)節第1.項「小戰」之下,列出以下截圖中六個譜本的節奏型與煞音位置作示例,但第一個譜本和第二個譜本都標為《華氏譜》,獨缺《李氏譜》,其實第二個譜本應是《李氏譜》的譜例,錯標為《華氏譜》,造成混淆。

3 在〈傳統琵琶樂器的音律與琵琶曲演奏音律問題的探討》一文(頁179)的腳注中,兩篇論文的出處資料都有誤。寒方按:我曾「按圖索驥」,想參閱兩篇論文,但都找不到!二文的正確出處應是:李廷松的論文〈傳統琵琶的音律與音階〉,發表於《音樂論叢》1964年第五輯。呂自強的〈琵琶舊七品和中立音〉,發表於《中國音樂》1985年第1期。由此我不禁產生疑慮,《文論集》中其他類似的出處資料是否都準確無誤?我未暇一一細考,這工作還是留給出版社的編校人員去做好了。

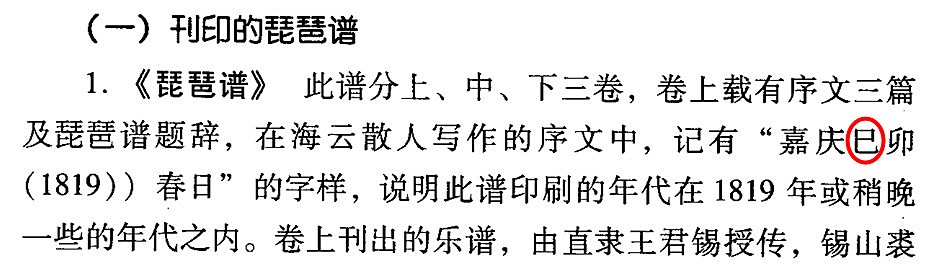

4 在〈話說琵琶〉一文中,談及《華氏譜》出版年份時前後矛盾。寒方按:《華氏譜》第一版是在清嘉慶己卯年刊行的,文中(頁336)以括號標示為公元1819年,但在同一文中(頁338)卻把清嘉慶己卯年標示為公元1818年,前後矛盾。

上面兩個截圖中「巳卯」的「巳」字應為「己」字,「己卯」方為正確的紀年,這個專有名詞錯誤已在上一篇網文談及。查年曆知嘉慶己卯年正月初一日為公元1819年2月3日,可見第二個截圖中標示的1818年是錯誤的。

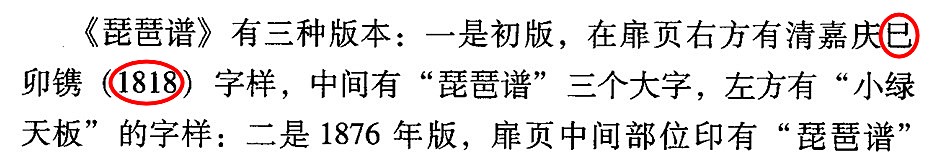

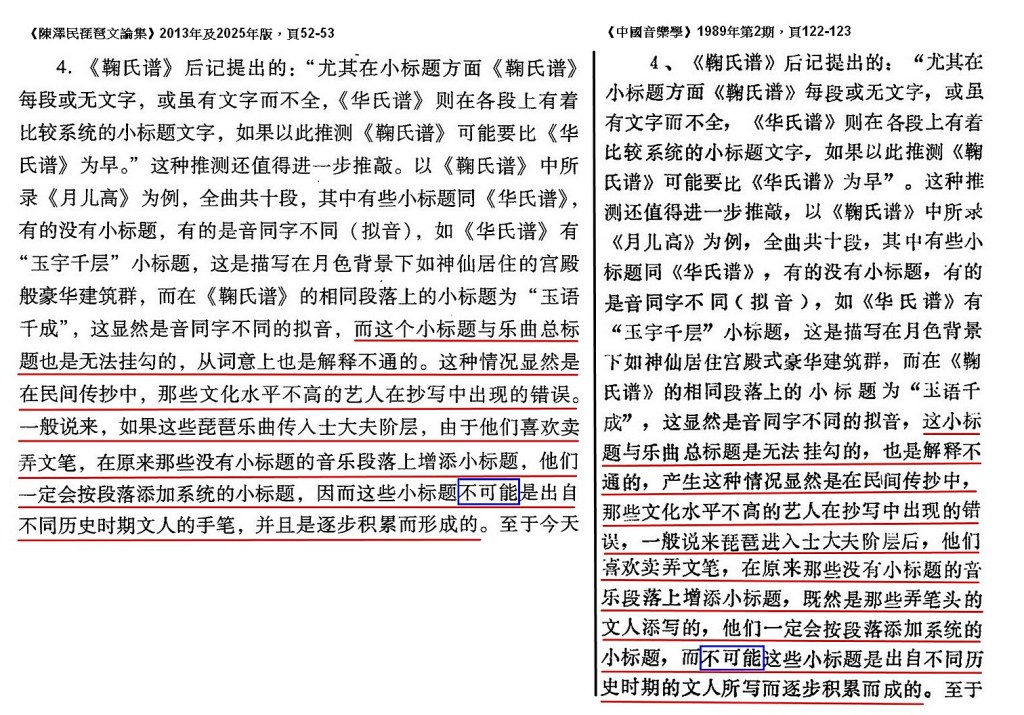

5 在〈《浦東琵琶譜》年代考〉一文(頁53)其中一句的「不可能」一語,疑是「可能」之誤。 文中陳澤民先生以《月兒高》為例討論《鞠氏譜》中的小標題問題(見下面截圖左欄),其結論「因而這些小標題不可能是出自不同歷史時期文人的手筆」一句中「不可能」(見藍框)一語的意思費解,並跟前文矛盾,「不」字疑是「衍文」,即校對時多了一個「不」字。我於是查考此文的原出處,即《中國音樂學》1989年第2期所載的原文(見下面截圖右欄),發現兩欄中同一篇論文加上紅線的文句措辭並不相同(寒方按:〈《浦東琵琶譜》年代考〉的《文論集》版本,是1989年原刊的改寫版,改寫者是否陳先生本人?不得而知。陳先生治學嚴謹,處事認真仔細,如果《文論集》刊出的原刊文章經自己改寫,應會說明)。右欄相關結論「而不可能這些小標題是出自不同歷史時期的文人所寫……」一句中「不可能」(見藍框)一語同樣費解,同樣跟前文矛盾。似乎「不可能」的「不」字,在1989年的原刊中已是衍文!

為了進一步求證,我查考了上海音樂出版社2016年出版的《華樂大典•琵琶卷》文論篇,此書收錄了陳澤民先生〈《浦東琵琶譜》年代考〉一文(見頁131-136),此文在文末雖標注「原載於《中國音樂學》1989年第2期」,但實際上是據《陳澤民琵琶文論集》2013年版轉錄,並已將上面結論句中費解、矛盾的「不可能」一語改為「可能」(見下圖藍框),文意才清通連貫。

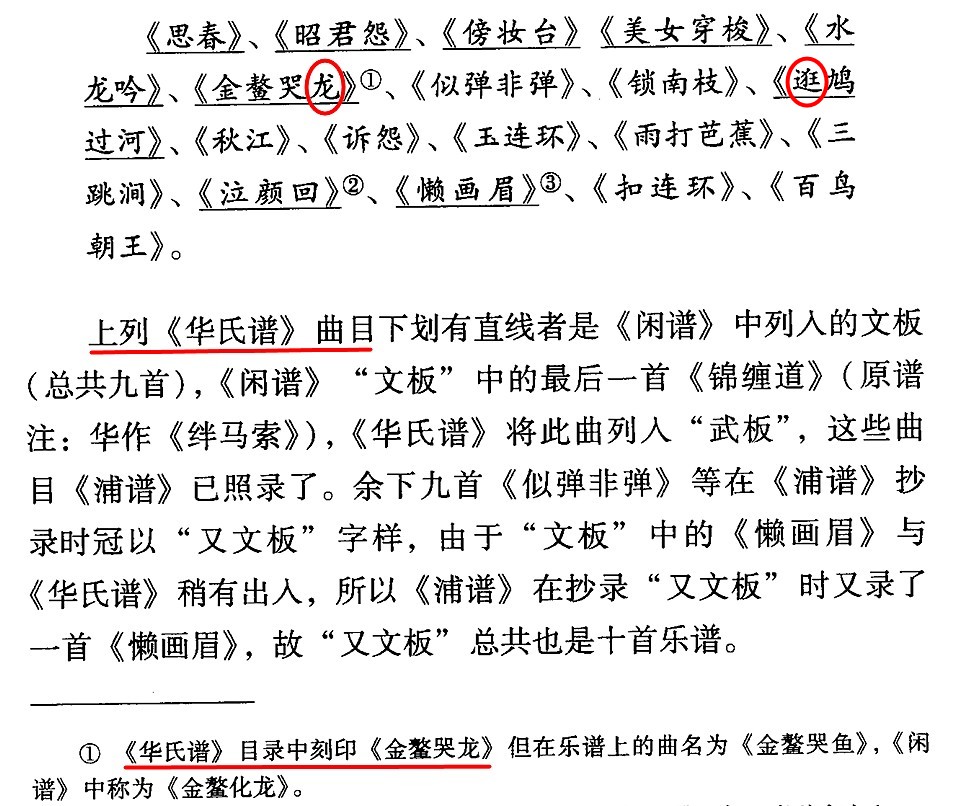

6 這是疑似所據版本有誤,尚待進一步考證之一例。在〈《浦東琵琶譜》年代考〉一文(頁47)中,陳澤民先生列舉《華氏譜》曲目,當中有《金鰲哭龍》一曲,腳注說「《華氏譜》目錄中刻印《金鰲哭龍》但在樂譜上的曲名為《金鰲哭魚》」。(下面截圖中紅圈「逛」字應為「斑」,在上一篇網文已談及,不贅。)

寒方按:《華氏譜》首版(1819年)的刻印本最初究竟印刷了多少本?現在仍流傳於世的又有多少本?皆不得而知。但可以肯定的是必然多於一本。以下先對照兩本1819年刻本(小綠天藏板)的相關目錄頁,下圖右方是上海音樂出版社2016年6月出版的《華樂大典》影印本(見頁47,以下稱《華樂大典本》),左方是網上取得封皮蓋有「哥倫比亞大學中文圖書館藏書印」的PDF本(以下簡稱《哥倫比亞本》)。

目錄頁比較:

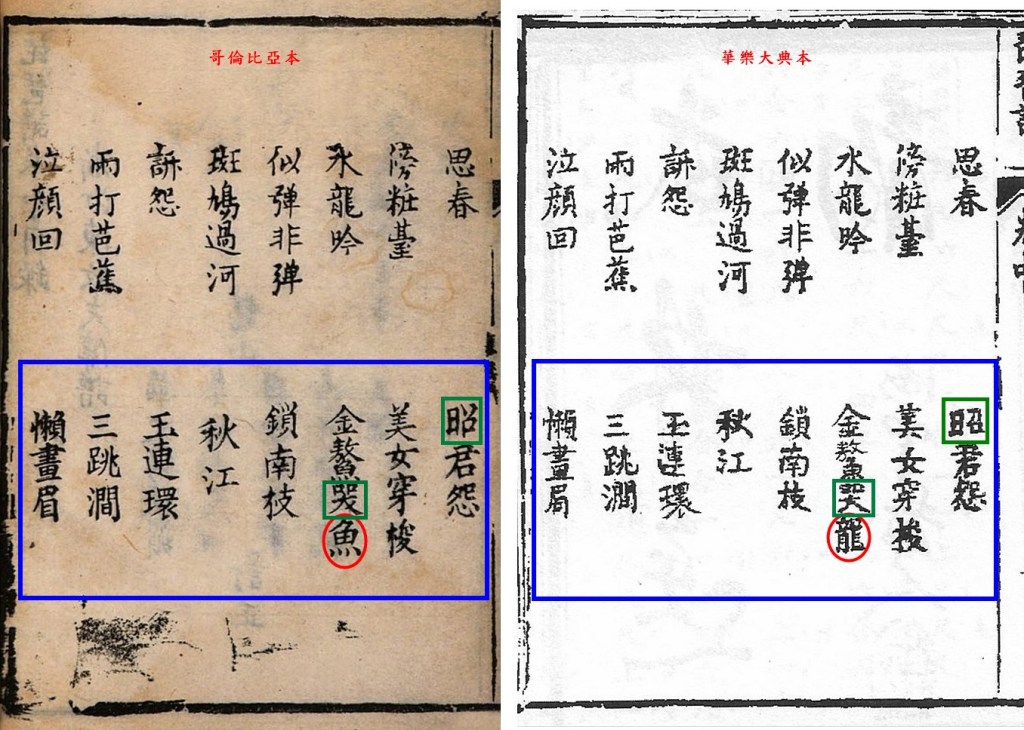

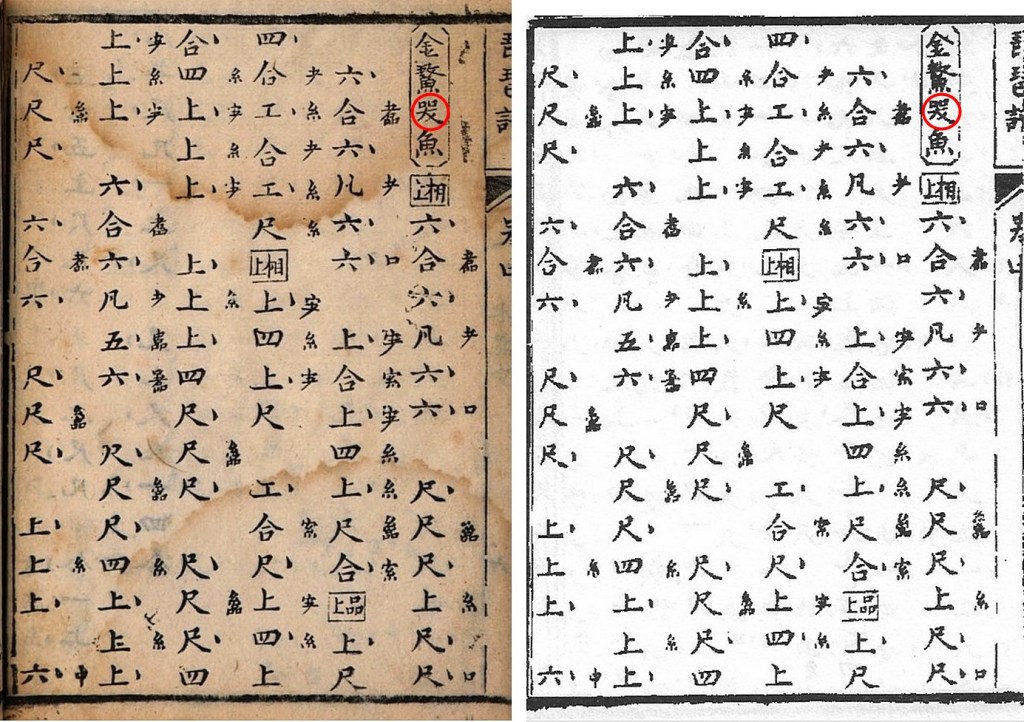

以刻印方式製作的譜本,每本的字體都應與刻板一樣。對比上圖藍框內兩本的字形字迹,可見明顯不同。《哥倫比亞本》的字體字迹清楚工整美觀,且跟全頁其他字體風格一致,但《華樂大典本》藍框內的文字,筆劃歪斜形體粗劣,且與同頁上方的字體風格不同。再加上《哥倫比亞本》和《華樂大典本》兩個印本上方(即藍框以外)的字體與筆形風格一致,由此對比觀察,似乎可以推測《華樂大典本》此目錄頁下方(即藍框內容)原來刻印的文字可能因紙張殘破不全而變得模糊不清甚至不能辨認,現在所見藍框內的文字有可能是經後人「補填」的,因此字體筆劃都顯得粗糙拙劣。基於此推測,則或可解釋兩本紅圈中一「魚」一「龍」之別的原因。《哥倫比亞本》目錄中樂曲是《金鰲哭魚》,但《華樂大典本》目錄中樂曲是《金鰲哭龍》,這有可能是後人「補填」時把原來的「魚」誤填/寫為「龍」的緣故。陳澤民先生為文討論時所據的是目錄頁寫《金鰲哭龍》的本子,所以得出上述目錄與樂譜曲名《金鰲哭魚》不同的結論。但如據《哥倫比亞本》,則目錄與樂譜曲名是一致的。現在再比較上圖兩頁綠色方框內的「哭」字和「昭」字,《哥倫比亞本》的「哭」字右下方一筆中添加了一小撇,《華樂大典本》的「哭」字無此一小撇;《哥倫比亞本》的「昭」字右上方作一豎點一豎撇,《華樂大典本》的「昭」字右上方為「刀」。兩個本子的「哭」字和「昭」字筆形都不同。《華氏譜》是刻板印行的樂譜,「哭」、「昭」出現兩種明顯差異的字形,說明其中一種是「假」的。以下對比一下兩個本子《金鰲哭魚》和《昭君怨》的樂譜曲名頁:

樂曲《金鰲哭魚》頁比較(右《華樂大典本》,左《哥倫比亞本》):

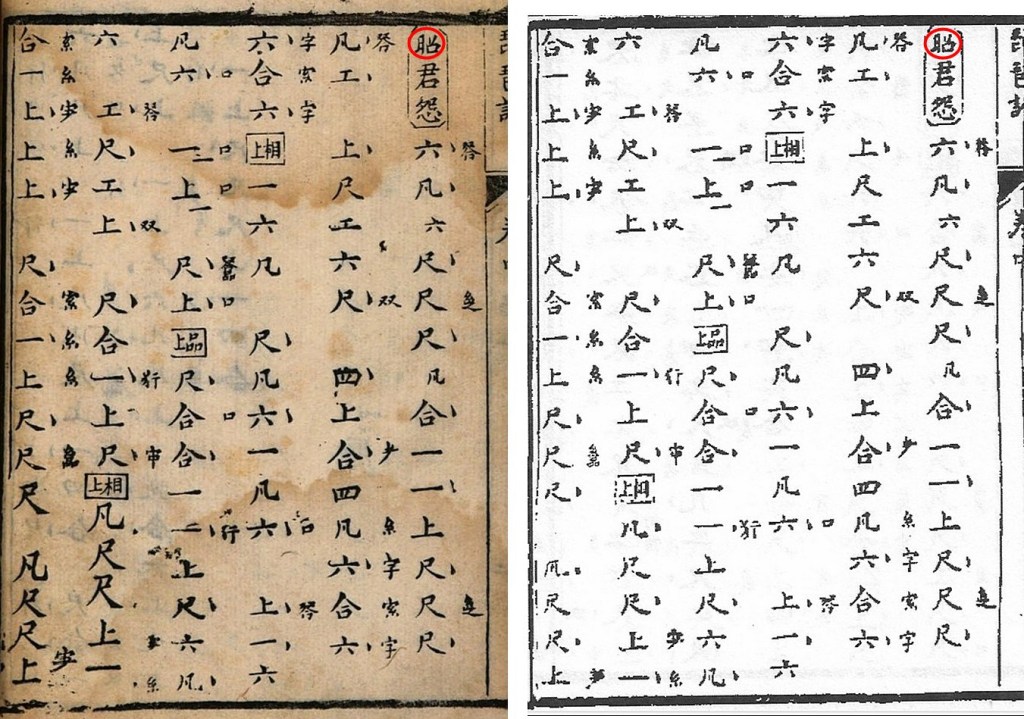

樂曲《昭君怨》比較(右《華樂大典本》,左《哥倫比亞本》):

以上兩個本子《金鰲哭魚》和《昭君怨》的「哭」字和「昭」字的字形筆劃是相同的,也都跟《哥倫比亞本》目錄頁中「哭」字和「昭」字一致。至此,似乎可以作更肯定推論,前面第一張截圖《華樂大典本》目錄頁下方藍框中的文字是後來補填/寫的,又在補填/寫的過程中把《金鰲哭魚》的「魚」字誤寫或另有所據地寫作「龍」字。這是我到目前為止的推論,但我不是這方面的專業研究者,手上又沒有充足的相關資料如《華氏譜》的其他版本(《華氏譜》有三種版本)可以核查。我只是就陳澤民先生這個結論查考手頭資料時,懷疑《華樂大典本》影印的《華氏譜》這一目錄頁並非原貌而提出疑問,而據非原貌資料所作的結論是可商榷的,希望這方面的專家學者能為我釋疑。

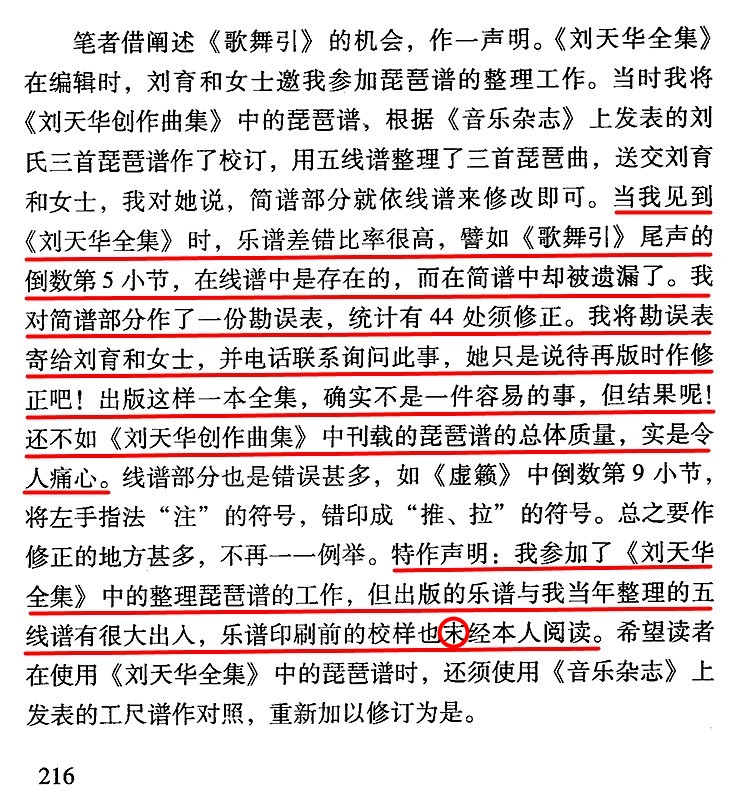

至此,我寫的《文論集》編校疏誤差不多完結了。在此,容我引用陳澤民先生在〈關於《歌舞引》的讀譜與演奏技術的若干問題的探討〉一文末段的「聲明」(見頁216)作為總結:

從上文的「聲明」及整本《文論集》都足見陳澤民先生是一位做事認真仔細,極有責任心的專業學者。《文論集》是陳先生三十多年來研究成果的結集,可惜首版的編校質量也差不多到了「令人痛心」的地步(例如這段嚴正聲明中的倒數第3行就把「未經」誤為「末經」!)更有甚者,就是《文論集》在2013年初版到今年2025年十二年後的「第2次印刷」版,仍只是「原裝」重印一次初版的編校疏誤,這實在是很對不起這位現已九五高齡的琵琶老前輩!寒方讀《文論集》實在「心有戚戚然」,我可以為陳先生做的,就是寫了這三篇網文,找出一些我這個業餘者可以察覺到的疏誤(我未能察覺的例如有關琵琶音律和律學的專業內容中或許還有不少編校疏誤),並像陳先生一樣,「作了一份勘誤表」,供方家樂友參考,並已將這份並不全面的勘誤表寄給《文論集》的出版社,建議及期望《文論集》能有出版修訂版的一天。

寒方補記:上海音樂出版社2016年6月出版的《華樂大典•琵琶卷》文論篇,收錄了陳澤民先生四篇論文,計為:一、〈話說琵琶〉,二、〈《浦東琵琶譜》年代考〉,三、〈從《十面埋伏》樂譜版本看流派衍變〉,四、〈大處着眼 小處入手——談阿炳演奏《大浪淘沙》的演奏風格〉。其中第一和第四篇,都是據《陳澤民琵琶文論集》2013年版轉載(寒方按:其實第二篇都是,見上面第5例)。《華樂大典》的編校者對〈話說琵琶〉一文的疏誤做了訂正(寒方按:第二篇都有訂正,見上面第5例)。下表中第一欄是《陳澤民琵琶文論集》的頁碼和行數,「正」欄內加上紅色剔號的表示已作修訂。